陈康祺在《郎潜纪闻》中对李馥的藏书事迹有如下记载:“李中丞馥,抚吾浙时,收书极富,一时善本齐入曹仓,每册皆有图记,曰‘曾在李鹿山处’,后缘事讼系,群书散逸,人以为印文之谶,然亦达已。”

明清时期,江南藏书最盛,李馥任浙江巡府,如此高官,在当地收书当然最为便利,故对其藏书情况,陈康祺在文中以“极富”二字来形容,并且说当地出现在市面上的善本基本上均归李馥。而陈康祺还特意点出李馥有一方藏书章的章铭为“曾在李鹿山处”,而鹿山为李馥之号,亦此可见,李馥对藏书颇为达观,有着曾经我眼即我有的洒脱。可惜,他后来因为涉及官司,使其所藏大多散失了出来,而散出的原因,陈康祺则说乃是因李馥的这方藏书章:既然是“曾在”那就是过去时,其潜台词即现在已归他人所有,这就是今人所言的不幸言中。

其实有不少的人都刻过类似的章文,比如大藏书家周叔弢就有一方“曾在周叔弢处”,虽然寒在堂的旧藏大多归了公馆,但若以私家藏书论,到如今,哪个大藏书家的旧藏之物不是基本上都在公共图书馆呢。因此,印文之谶这种说法,并非李馥独有。更何况,李馥的藏书章并非仅此一方,王长英、黄兆郸编著的《福建藏书家传略》中转引了记者林秋明的考证,该文中提及现存于福建师大图书馆李馥的《居业堂诗稿》清稿本中,就钤有多方李馥的藏书印:“钤有李馥的藏书印章不仅有‘曾在李鹿山处’,还有‘鹿山李馥’、‘信天居士’、‘居业堂’、‘过眼云烟’、‘不贪珍宝’、‘生事不自谋’、‘舍书百不欲’、‘书魔惑’、‘见客惟求转借书’、‘福州李二使’、‘官贪心其安’、‘笔山阁藏书记’、‘玉融翰墨’等印章。”

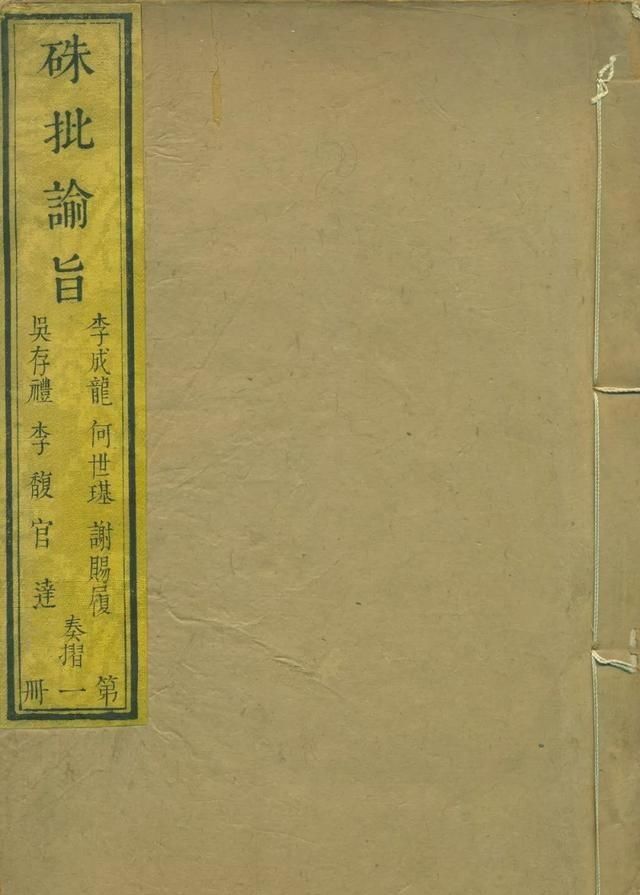

《硃批谕旨》 清雍正十年至乾隆三年内府刻朱墨套印本,签条有李馥之名

然而陈康祺的所言颇为后世所引用,大多人忽略李馥其他的藏印,专点出“曾在李鹿山处”一印,而我亦有一方“曾在韦力家”,然我却并不担心印谶之说。我最为欣赏藏书家孙文川的那方长达170字的藏书印,而该印我以往误作他人所撰,故今于此将该印全文引用如下:

宝翰垂千秋,人无百年寿。

展玩聊自娱,岂计收藏久。

我闻唐杜暹,撰铭书卷首。

鬻借为不孝,惟属后人守。

又闻赵吴兴,作诗题卷后。

但禁他室买,戒以弃勿取。

二公诚爱书,而我意则否。

子孙为凤麟,嗜古意必厚。

我爱彼更珍,搜采成丛薮。

何待我留贻,彼自能寻剖。

子孙若豚犬,压架已孤负。

摧烧或化薪,弃置更覆瓿。

尤物遭轻亵,贻者执其咎。

不如付赏音,什袭重瑶玖。

品题增光辉,益令传不朽。

由来天下宝,不妨天下有。

但祝得所归,勿落俗士手。

正如孙文川所言,许多历史典籍流传到自己手中,已经历了长达千年之久,而很少有人能够活过百年,如果这些历史典籍真的能像藏书家期望的那样子子孙孙永宝之,那为什么很多书上钤盖的藏书印层层叠叠,而后又能到了自己手中呢。这正说明了聚散乃是常态,而有聚也必有散,只要典籍能够一直流传下去,何必在意最终到了谁的手中。这也正如孙文川所言天下宝天下共有之,自己心爱的藏书落入不肖子孙之手,还不如流散出去,为爱书人所得,只要不落入俗世之手,就已然是大幸。李馥有同样的藏书情怀,这正是其值得赞赏之处,用不着以印谶二字来解释之。

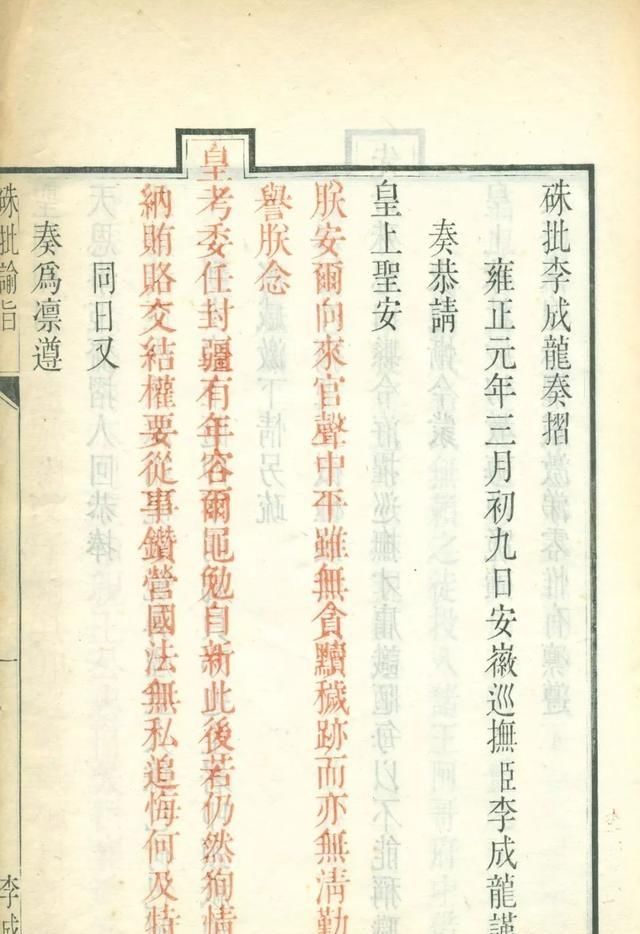

《硃批谕旨》 清雍正十年至乾隆三年内府刻朱墨套印本,内页

徐恕在《清稗类钞》中对李馥藏书亦有记载,其小节题目为“李鹿山藏书多善本”,可见其藏书水平之高,被后世广泛关注。而徐始这一节的全文为:“泉州李中丞馥抚浙时,收书极富。一时善本,齐入曹仓。每册皆有图记,曰曾在李鹿山处。”

这段话基本是抄《郎潜纪闻》中的所载,然而他恰恰去掉了原本出处中的印谶之言,亦此可见徐恕的达观,以此说明,他并不相信陈康祺所言的印谶。

关于李馥的生平,乾隆版的《福州府志》中载:“李馥,字汝嘉。福清人。康熙甲子举人。任工部员外,转刑部郎中。以治九门提督陶和器狱有声,出守重庆郡。经流寇乱后,田赋无考。馥履亩清丈,侵占弊息。迁河东运使,调苏松常镇道,晋江苏按察。制府擒治奸民,株连百余人。馥察其冤滥者,尽白释之。转安徽布政,巡抚浙江。时亢旱,请截漕二十万,民不知饥。又,漕米例用白粮。馥疏请兼用红白,民便之。以失纠属员去任。馥家素封,义所得为,必勇为之。在官以廉慎称,家遂中落,归田二十年。借屋以栖,怡然自然。与士大夫文酒还往,年八十余,重宴鹿鸣。又数年卒。”

这段话主要是记载李馥的政事,由此可见,李是位能吏。嘉庆版的《大清一统志》所载亦是他的政绩:“李馥,字汝嘉,福清人,康熙甲子举人,由刑部郎中出守重庆,郡经流寇乱后,田赋无考,馥履亩清文,侵占弊息,累迁江苏按察使,制府擒治奸民,株连百余人,馥察其冤滥者,尽自释之,擢浙江巡抚,时亢旱,请截漕二十万,民不知饥。又,漕米例用白粮,馥疏请兼用红白,民便之。在官以廉慎称,归田二十年,借屋以棲,与士大夫文酒往还,年八十余卒。”

关于李馥为何惹官司一事,大多资料语焉不详,李客山在《送李鹿山先生归福州序》中有如下说法:“鹿山李先生,既解浙抚之任,则寓居吴门。时奉世宗皇帝命偕侍郎黄公协修松江海塘。先生贷藩库钱应役,以产入官,不足于偿,遂留滞不克归。今天子即位,邀恩宽免,得起官,而先生且治装返故里。盖先生年七十余矣。先生籍闽之福清,为巨族,饶于资。通籍后历宦,所至携家困以给食。既解组复多赔累,迨海塘工竣,资磬竭焉。呜呼!先生可谓穷于宦矣。”

以此可见,李馥原本是福清望族,正是因为他贷款为松江修建河塘而破产,在任职之地,为当地作贡献而所贷之款竟然由其个人来偿还,以至于让家族衰落下来。可见李馥是何等以公职为己任,但好人得到这样的结果总是令人感慨,好在李馥为人达观,即使是因公破产,他依然能怡然自乐,李客山在《序》中写道:“先生智识超旷,于禄位升沉不少介意,虽蹈轗轲履艰危,无戚戚之色。在吴门日,尝终日不举火,而啸歌自若,手一编不释。果一日过先生所,有顾君受基在座,先生顾之曰:‘今日未知何处索米。’”

那时的李馥已经穷困到连吃饭都是问题,然而他依然能够看书写诗,可见他对书是何等之痴迷。而对于他的藏书心态,王长英,黄兆郸编著的《福建藏书家传略》中写道:“李馥在浙江任巡抚期间,留心搜访流失于民间的善本书籍,一时善本齐入他家。至李馥罢官归里时,他两袖清风,箱子中唯书籍而已。他对图书极其疯迷,在其诗中多有表现。如‘草满窗中总不除,囊空抵死欲营书。斯文结习难消化,多恐前身是蠹鱼。’‘白首穷弥坚,青灯老终矢。’‘阅世冷看三尺剑,斋心静对一床书。’李馥曾游历山河,即使是在旅游的途中,他也注意收罗、购买古籍善本。”

然而正史中很少提及他藏书之事,可见藏书在李馥时代并不被官家视为要事,好在《重纂福建通志》中谈到了他的藏书之事:“与福州知府顾焯倡平远诗社,文酒往还,怡然自乐。好藏书,多善本。重宴鹿鸣,年八十四卒。”而郭柏苍所辑《竹间十日话》中亦提及李馥藏书之富:“李馥,字汝嘉,福清人,郁之弟也。郁五子科甲。康熙甲子举人,历官浙江巡抚,为人和厚谦谨,所至有贤声,家居藏书甚富,乾隆甲子重宴鹿鸣,年八十四,有《李鹿山集》。”

李馥因家财耗尽,只能长期滞留于苏州地区,他晚年得到了皇帝的宽宥,再次被起用为官,而此时的李馥年已七十余岁,他只能辞职返乡。虽然藏书大多已售出,但毕竟还有不少的留存,他将旧藏带回了家乡。返乡之后,李馥重整旧居,又建起了藏书之所,其中之一名曰笔山阁。而关于他返回家乡建藏书楼之事,高熔、张美珍在《李馥及其藏书》一文中写道:

但《中国藏书家辞典》却称他“留在吴中14年,游于九仙乌石、南江西峡之间,收罗古籍善本。”一字之差,谬之千里,因九仙乌石,即福州三山中的二山,且“游九仙乌石南江西峡之间”句,原文见沈文《送李鹿山大中丞归里序》,全句为“一旦仍返故乡,遨游九仙乌石南江西峡之间,乐何可涯量!”

其实对于这件事,叶昌炽在《藏书纪事诗》中引用了沈文悫在《送李鹿山大中丞归里序》中的所言:“福州李公,弱冠为名孝廉。既仕官西曹,以守法称。出任宪副于蜀,移辕江左,旋任臬事,晋方伯,开府于浙。解组去官,留滞吾吴十有四年。丁巳夏归福州。公去家三十年,一旦仍返故乡,遨游九仙乌石南江西峡之间,其乐何可涯量!”

由此序可知,《中国藏书家辞典》中所说的那句话乃是本自此序,只是作者未曾留意这是李馥回到福州后的事情。