晚明文坛代表人物李贽在《续焚书》中,称杨慎为“仙”。而能与杨氏一同称为“仙”的,在李贽眼中,只有李白、苏轼二人。能让这位驰骋于儒、释、道的晚明狂人顶礼膜拜的,除了杨慎,恐怕同时代里的确挑不出第二个人了。后来的袁宏道、王夫之、胡薇元、纪晓岚等一时才俊,读到杨慎的著述时,也无不倾倒赞叹。到民国时代,国学大师陈寅恪也说:“杨用修为人,才高学博,有明一代,罕有其匹。”

杨慎(1488-1559),字用修,号升庵,正德六年状元。杨慎记诵之博,著述之富,可推为明代第一。他能文、词及散曲,论古考证之范围也颇广。其著作达百余种,后人辑有《太史升庵文集》八十一卷及《升庵集》多种,也未能全部搜集齐备。

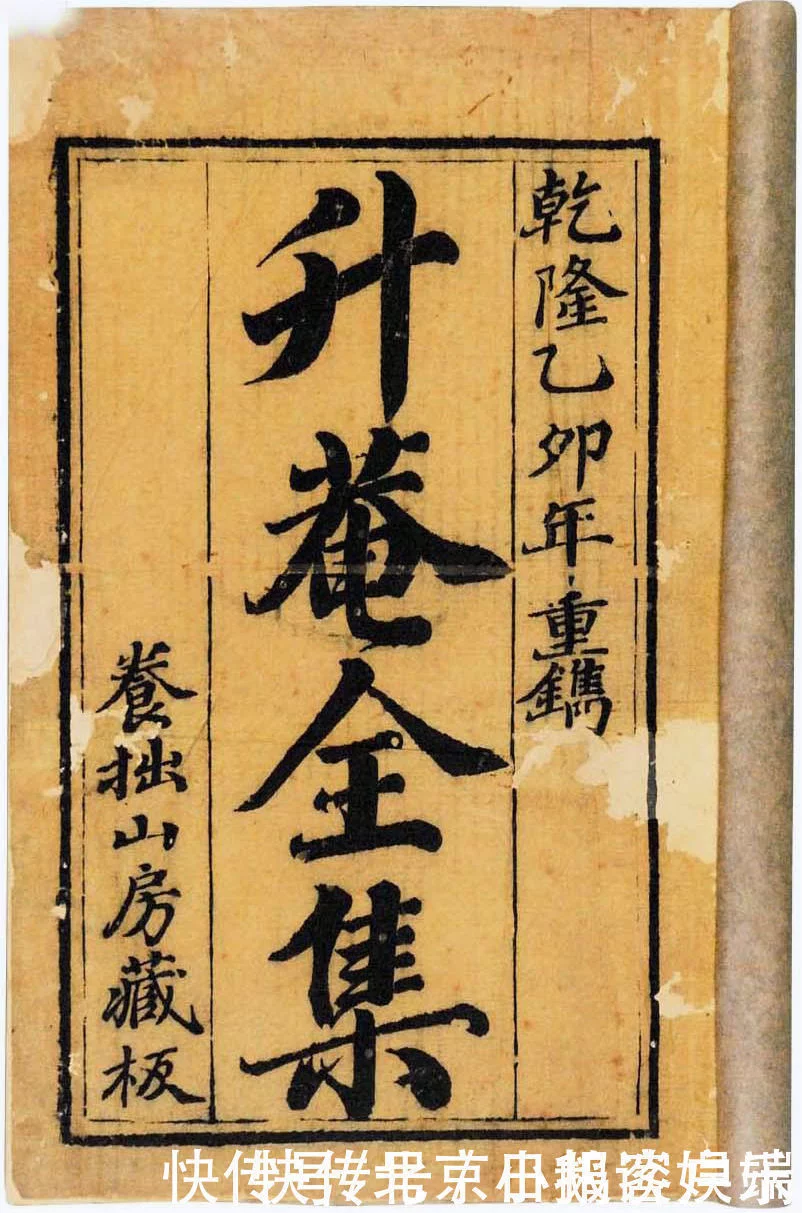

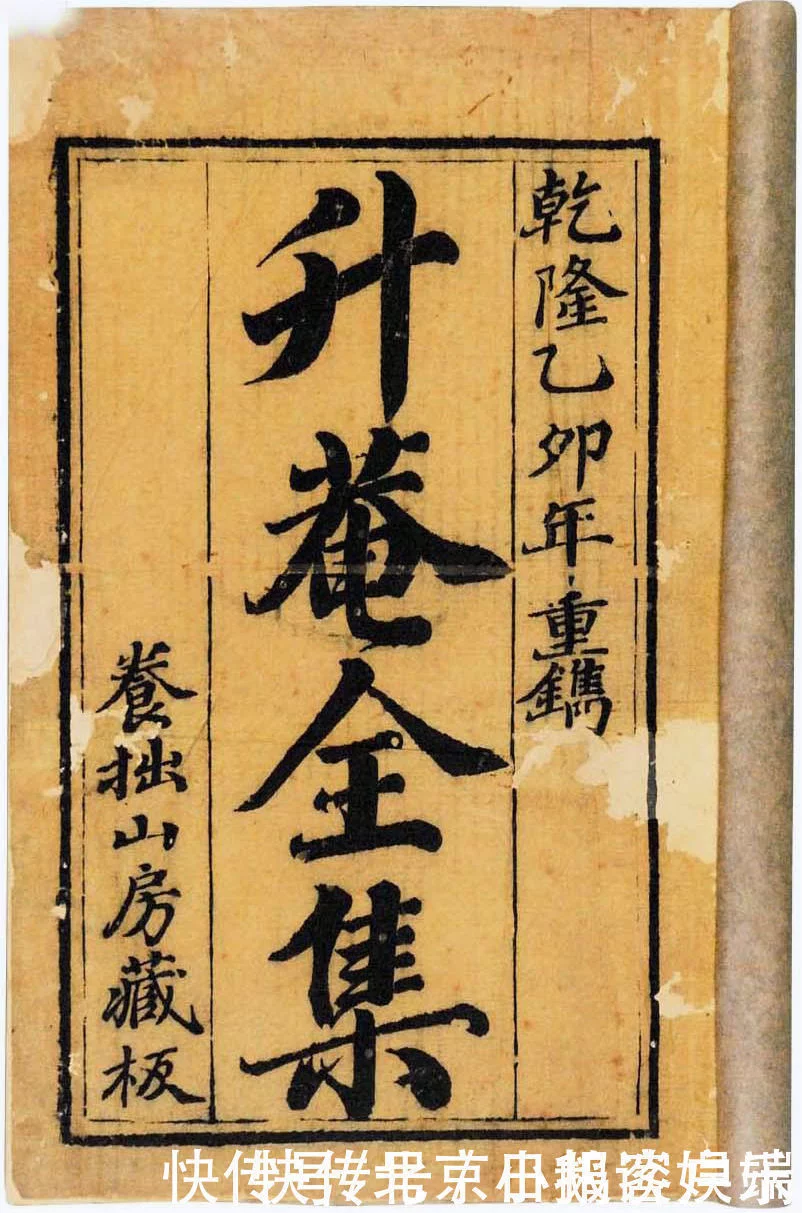

《升庵全集》,清代乾隆刻本,二十册全。此集为辑录杨慎作品较齐备者,仍有失收

李贽曾感言曰:“升庵先生固是才学卓越,人品俊伟,然得弟读之,益光彩焕发,流光百世也。岷江不出人则已,一出人则为李谪仙、苏坡仙、杨戍仙,为唐代、宋代并我朝特出,可怪也哉!”

就才学与学术的卓绝不凡而言,杨慎在明代的士林和儒林中,的确达到了无以复加的高度。但作为一代大儒,他被后世所乐道与评说的,则更着力于其坎坷诡异的后半生——自“大礼议”之后的贬谪佚事。

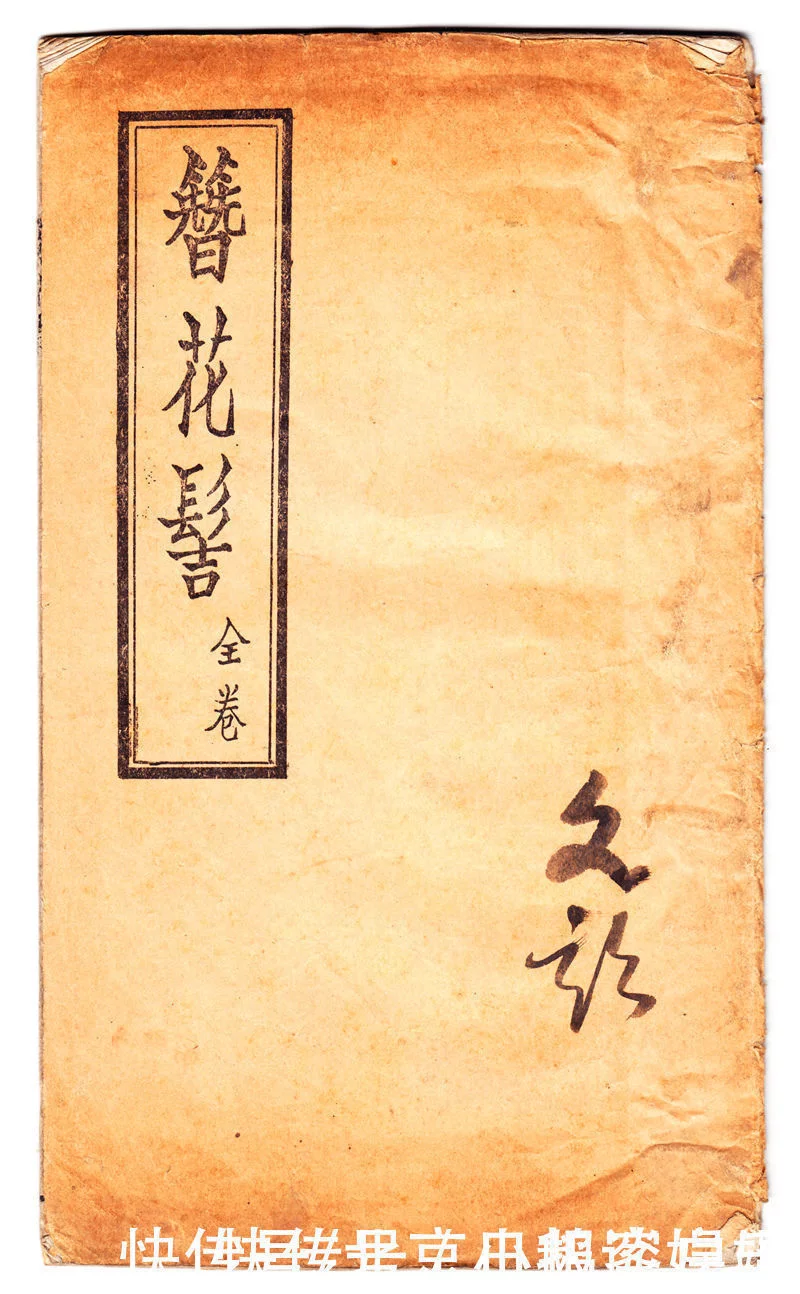

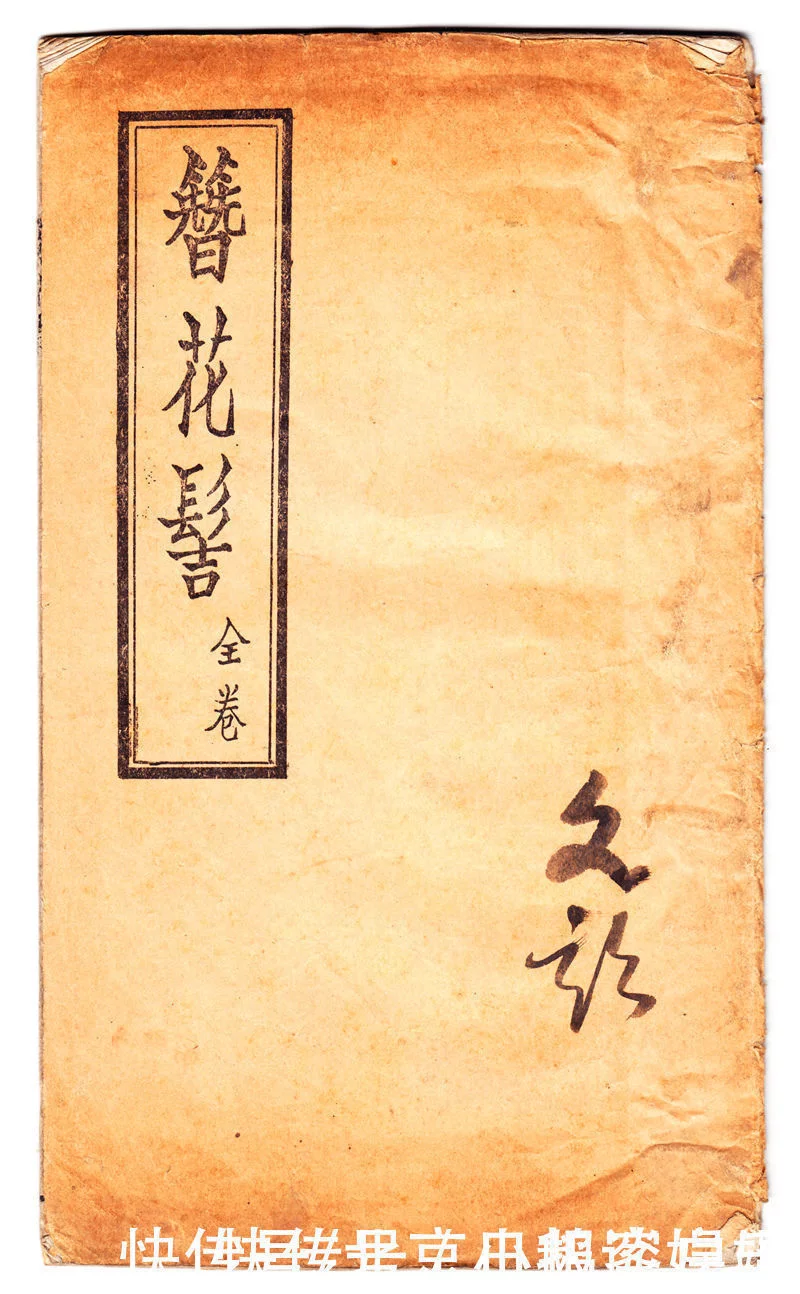

在明代有杂剧《簪花髻》,专写杨慎贬谪至云南后的古怪故事。在清代有《议大礼》杂剧,专写杨慎在“大礼议”事件中的表现及结局。到了民国,除了有董康重印的《盛明杂剧》,更有杨慎十三世孙杨崇焕重刊抽印的本子,又将杨氏后半生的“微言大义”重新拈提了一番。当然,这位大儒最为有名的,还是他那首《临江仙·滚滚长江东逝水》。

《簪花髻》:男扮女装的愤世娱乐

杨慎21岁时参加会试,主考官已将杨慎写的文章列为卷首。不料烛花竟落到考卷上烧坏,以致名落孙山。遭此意外打击,杨慎并没有灰心失望。经过几年的刻苦努力,他终于在24岁时获殿试第一,授翰林院修撰。杨慎禀性刚直,每事必直书。武宗微行出居庸关,他上疏抗谏。嘉靖三年,因“大礼议”受廷杖,谪戍终老于云南永昌卫(今保山)。

在明代,能正面评说、直接描述改变杨慎一生命运的那场“大礼议”事件的著述并不多见。避讳即是避祸,文士们已经心照不宣。在皇权强力张罗的“文网”里,谁也不会傻到去做那只飞不过沧海的蝴蝶,谁也不会再犯与杨慎一样的低级错误,去自取其辱。杨慎虽名“慎”,可着实不够谨慎,这是当年官场内外、文坛上下的普遍“共识”。但如果闭口不谈这桩明代以来的最扣人心弦的“奇案”,文士们似乎于心不甘,又总是有忍无可忍的评说欲望。于是乎,延续元代杂剧豪爽酷谑、明代传奇香艳诡异的戏说人生套路,终于有人执笔写出这当朝当代的稀奇故事来。只不过仍不敢直接着力于“大礼议”事件,而是有意绕开主题去选择末节,专写杨慎被贬云南之后的种种荒涎之举。剧本名目就选择最引人注目的男扮女装一出,名为《簪花髻》杂剧。

明人编写杂剧剧本,虽然仍承袭元代杂剧的北曲曲牌、曲调与豪爽明朗之风,但由于并不是直接用于场上搬演的工作底本,只是用于文士间自娱自乐的案头读物,因而曲词更加考究优雅,字句更加精致奇巧。元代杂剧一般是四折一部剧本,而明代杂剧则流行一折一部剧本的编写惯例,皆是因为杂剧剧本的实际用途已经改变,创作中心已经由北迁南,语言特色也随之改变,史称“南杂剧”。

沈自徵是晚明重要的杂剧作家,也是午梦堂早夭才女叶小鸾的舅父。沈自徵的作品传世不多,但其存世的三部杂剧《霸亭秋》《鞭歌妓》《簪花髻》,全部收录于《盛明杂剧》,足以笑傲晚明剧坛。但千百年颠扑不破的宿命仍是“文章憎命达”,沈自徵之所以能写出满纸抑塞磊落之气,之所以能谱出愤懑盘郁之剧,也是自己命运坎坷、穷困潦倒之映照。

据说,沈氏儿女早殇,叶家因家贫乏乳,遂将叶小鸾抱养过继给沈家。沈氏抚养小鸾十年之后,亦家贫如洗,不得已将曾与叶家共有的一座园子变卖。这件事成为沈、叶两家交恶之始,小鸾也因此返归叶家,沈、叶两家就此断交。沈氏自觉人生无趣,竟远赴塞外而去。由于历尽人情冷暖、世态炎凉,竟欲终老于黄沙白草、金戈铁马之间,立誓再不回乡。在这种境遇之下,百年前杨慎的种种人生遭遇,与沈氏如出一辙;写下《簪花髻》一剧,同样是以他人酒杯浇自己块垒的文人惯例。

剧本一开场,以翠柳和娇桃的对话开始。她们说出一段佚事来:近日朝廷谪一个翰林,是杨升庵学士,在我云南充军。他是当今的才子,只是此人好酒醉后吟诗作赋,不管好歹,都写在我这妓女身上。我这南中人,闻他是个才子,一写下就有人来买去。故此我这云南妓女,都以白练为衫。

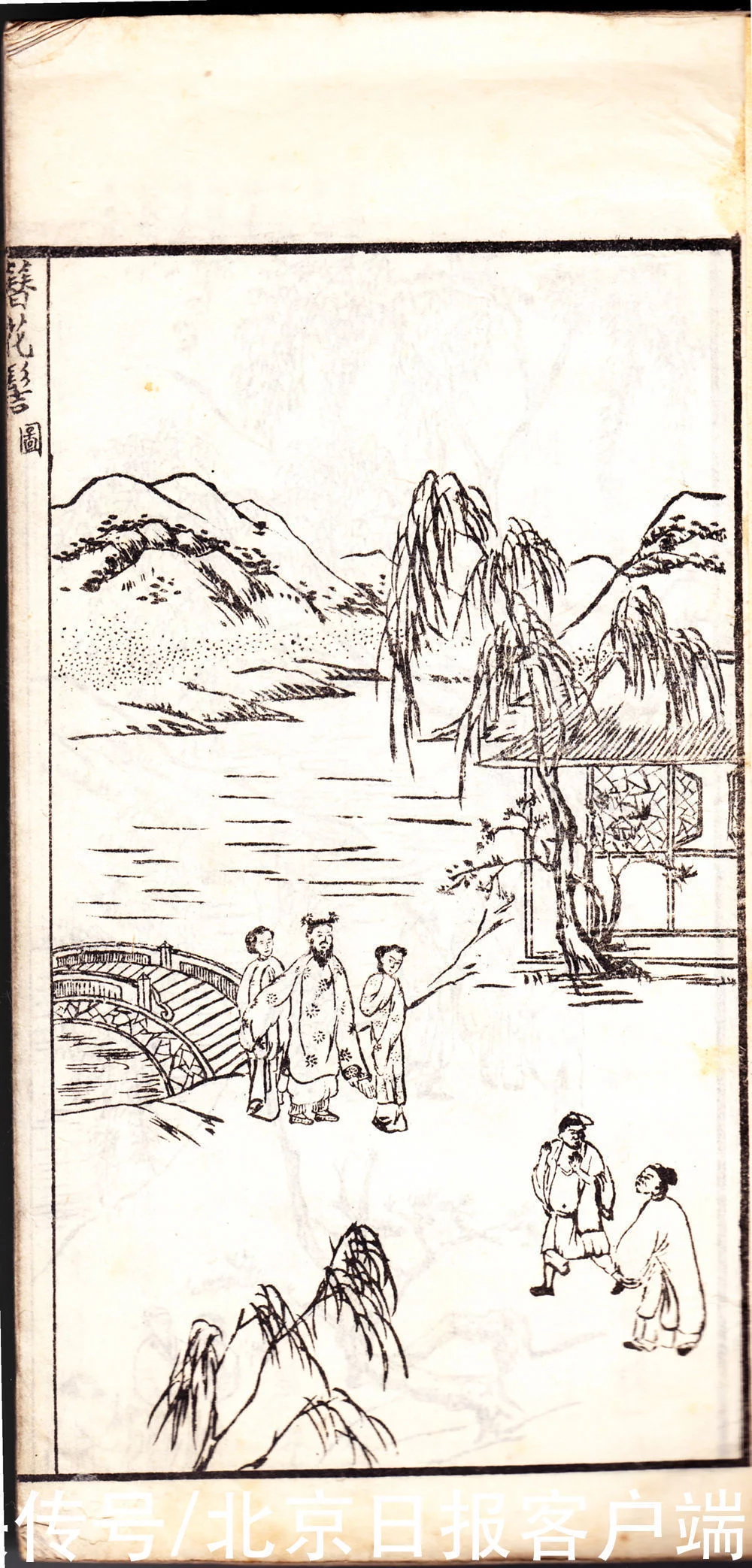

《升庵簪花图》轴,明,陈洪绶绘,绢本,设色,纵143.5厘米,横61.5厘米

原来,一代大儒杨慎的“身价”,即便是贬谪后在云南的“戴罪之身”,仍是身价不菲,一字千金。妓女身上的白衫,就是为求字的便利使然。不一会,剧中主角,蓬头垢面的杨慎登场了,几句话点明原委:下官杨升庵是也!名慎,字用修,别号升庵,四川成都人氏。父亲杨廷和,为当朝宰相,顾命两朝。下官学成满腹文章,圣人可怜见,钦赐状元及第,官拜翰林学士之职。只为当今大礼一节,下官痛哭廷谏,圣人将我贬落金齿为军。人人道咱杨升庵的不是,且疑我这状元是买来的。我到得南中,日以诗酒为生。时遇春天节气,到大来幽哉也呵!

因为“大礼议”受贬,此时仕途的大挫与当年才名的大盛,形成了鲜明对比。世人只认官位不识才气的惯例,又让这位大才子郁闷异常。堂堂大明状元、巍巍翰林讲官杨慎,竟当众挽髻戴花、涂脂穿裙,他要男扮女装,招摇过市。这是醉后撒疯,还是瞎玩胡闹?显然怪现状背后自有真道理。在皇权至尊的极权统治之下,如杨慎这样的真性情、真胆魄的大才子,也不得不装疯扮傻方可自保;举国文士官员,无不如同被阉割的宦官一般,不得不唯唯诺诺,亦步亦趋于皇权之下。杨慎女装,看似撒疯,实则是反讽世道人心;杨慎女装,看似胡闹,实则是发泄天怒人怨。至于后来杨慎女装登坛讲儒、释、道,则纯属愤世行为的又一延伸与激化。从对世道人心的质疑,进而衍化为对人生意义的怀疑,杨慎在此已经不再是大明状元或者官员的身份,而更接近于哲学家的角色了。

杨慎当年是否有过上述这些行径,正史、野史、民间故事中都略有记载。但重要的不是这些行为的历史真实性,而是这些行为本身所蕴含着的历史意义何在?人生启迪何在?生活在明代鼎盛时期的杨慎,在晚明时代落魄文人沈自徵笔下的面目,除了据史改编之外,还多少也沾染着晚明的自由哲学风尚。摆脱所有占统治地位的意识形态的思想束缚,如皇权、儒学、礼教等;致力人生意义的终极追问,实现人生价值的最终实现,就是晚明自由哲学的现实基础。沈氏在这一基础之上,让杨慎这一原本是极力维护皇权正统的一代大儒形象,复活于晚明自由哲学的时空之中,极有新意也特有深义。全剧相当简短,仅一折戏文便戛然而止,却别具一格,意味深长。

大礼议:无法无度的明代伦理

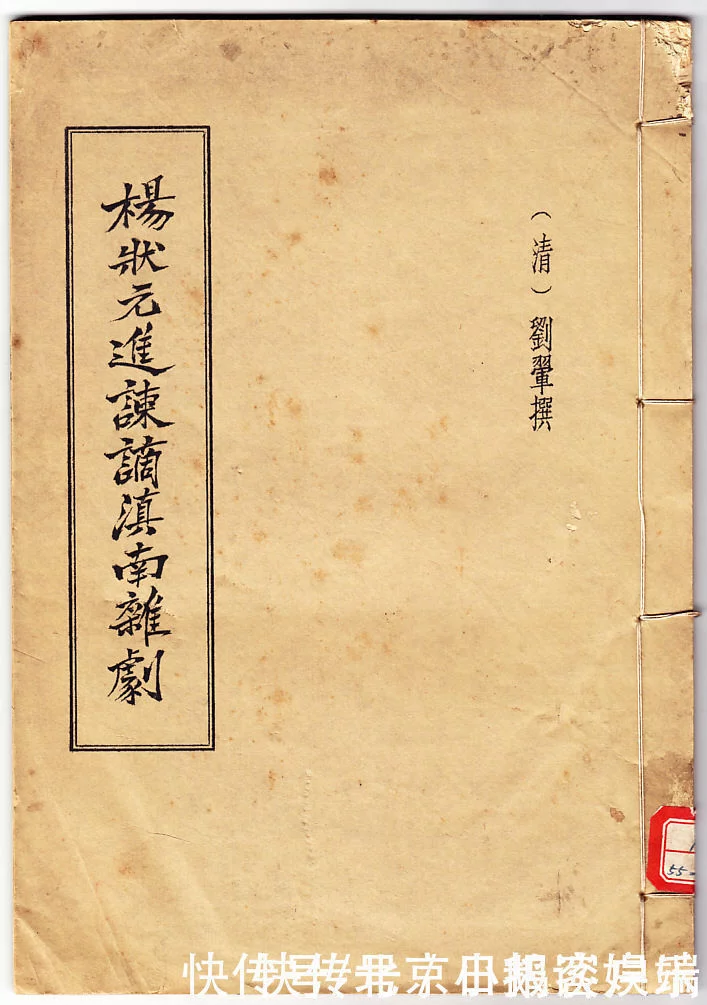

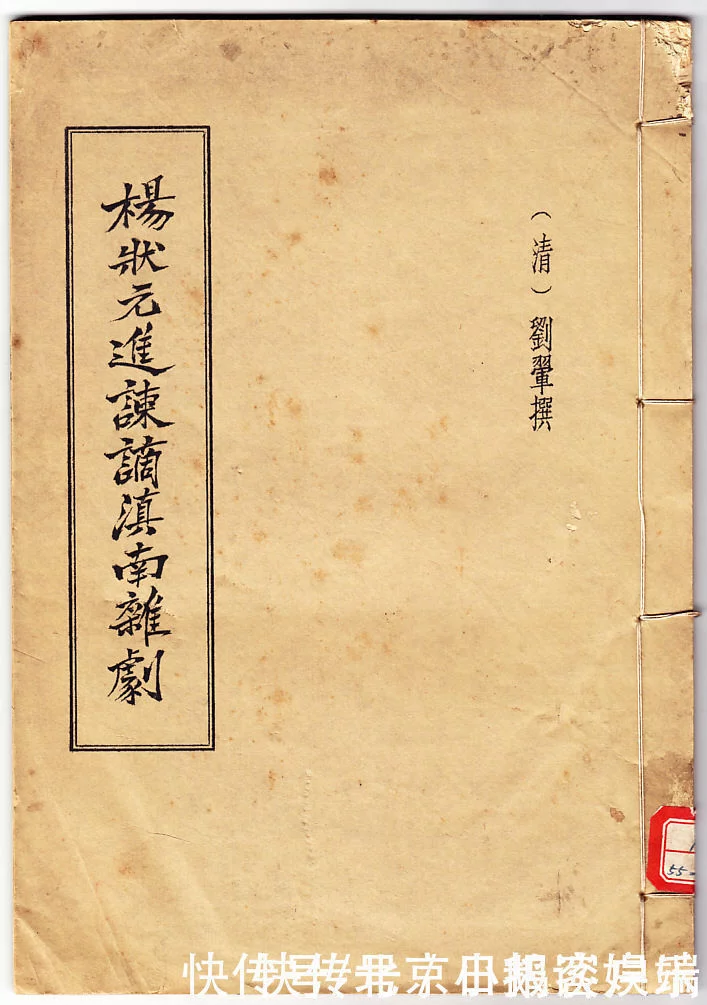

1771年末,浙江嘉兴西塘人方廷熹偶然翻到一部新近完稿的“奇书”。这是一本名为《议大礼》的杂剧,镇江人刘蔼堂的新作。这本杂剧,让方氏这样中规中矩的读书人也激动起来,他认为这部剧本解决了他久久思索,而无法办到的一件事。他在后来为这部剧本欣然题序中写道:将取千古第一等风流人物,刻划其性情,摹拟其神彩。并以发其忠孝悱恻之思,俾千载而下,可兴可观,可以廉顽而立懦者,自非沉思大力足与其人其事相副。盖戛戛乎,难哉。此余于蔼堂刘先生议大礼北剧,不能不为之击节三叹也。

原来,当时的大清帝国正值太平盛世,像方氏这样勤勉的读书人却居安思危,希望能更好地为国家的长治久安恪尽职责。方氏苦苦寻觅的这位“千古第一等风流人物”的典型,终于出现在这部《议大礼》杂剧中,他就是明代著名人物——杨升庵。剧情以杨氏为主角展开,因其关涉明代嘉靖年间的重要政治事件“大礼议”而更具现实意义,无怪乎方氏要为之“不能不为之击节三叹也。”

《议大礼》杂剧作者:刘蔼堂

在青云直上的仕途中,杨慎忽然被贬,起因正是“大礼议”事件。原来,明武宗纵情声色,不到三十岁就驾崩,并未留下子嗣。因武宗是孝宗的独子,世宗(嘉靖帝)是兴献王的独子。孝宗和兴献王都是宪宗朱见深的儿子,为同父异母兄弟。由于武宗无嗣,根据“兄终弟及”的祖制,他的堂弟——14岁的朱厚熜在朝臣们的推举下登上皇位。世宗即位后,想追封已亡故的生父兴献王为帝,但遭到了以首辅杨廷和(杨慎之父)为首的大臣们的反对,大臣们的意见很明确:继统必须兼继嗣,世宗应以孝宗皇帝为“皇父”,以孝宗皇帝的皇后慈寿太后为“圣母”,兴献王、妃为生父母,不能加封。显然,廷臣们的意见严重地违背了皇帝的初衷,双方争执不下,直到嘉靖八年才画上句号。在这场史称“大礼议”的事件中,杨慎是当仁不让的主角之一。

实际上,在世宗皇帝的孝心与大臣们的忠心之间,并非找不到调和的办法。按照杨廷和与礼部尚书毛澄的辩解,如此行事有列朝列代的成例。汉朝成帝和宋朝仁宗在世时也没有留下子嗣,皇位分别由侄儿哀帝和英宗继承,并且兼继嗣成帝和仁宗。这样不但保证了皇位的平稳继承,而且还确保了老皇帝后继有人,实乃一举两得的好办法。但因世宗原为兴献王独子,还要保证兴献王后继有人,毛澄提出将崇仁王的次子暂过继给兴献王为嗣,待到日后皇嗣繁衍,再从中择立一人奉嗣兴献王,如此一来则“天理人情两无全失”。虽然大臣们坚持不能将兴献王追封为“皇”父,但也煞费苦心的作了一番调停。然则,世宗在失望之余,甚至表示要“避位以奉母归养”。就在这即将崩盘的时局之中,一位名叫张璁的新科进士上疏力挺新君,声称“继统不必继嗣”,世宗还是要以兴献王为父考,孝宗为皇伯考,并应追崇兴献王为皇,在京建庙奉祀。

这样一来,廷臣中出现力挺新君的新势力,在这一场谁能挟新天子,谁就能得新天下的权力游戏中,“大礼议”事件终于爆发。嘉靖三年,也就是世宗16岁那年,小皇帝又旧事重提,议论起其生父母的地位问题。当年秋七月,36岁的杨慎与王元正等二百多官员伏于左顺门,撼门大哭,自言“国家养士百五十年,仗节死义,正在今日”。世宗下令将众人下狱廷杖,当场杖死者16人。10日后,杨慎及给事中刘济、安盘等7人又聚众痛哭,再次遭到廷杖。当年九月,世宗下诏,称兴献帝为“皇考”,章圣皇太后为“圣母”,以孝宗为“皇伯考”,慈寿皇太后为“皇伯母”。

《议大礼》:杂剧之中的忠孝两全

“大礼议”的最终结果,是皇帝成就了自己的一片孝心,追封生父生母为“皇”为“圣”。而对于谏阻的大臣们而言,是杨廷和、毛澄、蒋冕等人被迫致仕回家,杨慎、王元正、刘济等人则被谪戍。杨慎的戍地远在云南永昌卫,从此父子二人遥隔海天。既然新君权已经战胜了旧势力,杨慎理应有所收敛,争取早日重回故土,重振门楣。但世宗因“大礼议”之故,对杨廷和、杨慎父子极其怨恨,常问及杨慎近况,大臣则回答杨慎“老病”,世宗才稍觉宽慰。这样看来,杨慎父子踏上的是不归路,不可能再有回旋余地。

杨慎听闻此事,更加放浪形骸。《乐府纪闻》称他“暇时红粉傅面,作双丫髻插花,令诸妓扶觞游行,了不为愧”。终世宗一世,六次大赦,杨慎终不得还,按明律年满六十岁可以赎身返家,但无人敢受理。杨慎年近七旬时,曾返回川南泸州暂住,不久又被巡抚派人押解回永昌。嘉靖三十八年(1559年)七月,卒于戍地。

可以说,杨慎的一生,是极具传奇性、戏剧性的中国传统文人生涯之典型。他的一生刚好被“大礼议”事件劈为两半。36岁之前完全是诗情画意的才子派头;而36岁之后,则是流离失所、老死他乡的落魄模样。

两百余年之后,改朝换代的大清盛世局面已定。文人们从明末清初的战乱与文禁中渐次舒缓着紧绷的神经,开始从历史失忆症中缓慢恢复着话语权力。汲选前代故事、总结治世教训,成为那个时代的文人主张。在这一世风主导之下,杨慎作为国家法度的忠诚捍卫榜样也罢,作为权力斗争的失败典型也罢,顺理成章地再次浮出水面。

《议大礼》杂剧之前,有明末沈自徵所撰的《簪花髻》杂剧。但在这只有一折篇幅的简短剧本中,主要是挑取出杨慎在贬谪云南期间,着女装饮酒作乐的事件。其叙事侧重奇趣,而并不着眼于杨氏一生剧变的根源性思考。《议大礼》杂剧则不同,完全以史家笔触再现了杨慎自“大礼议”事件始的后半生。全剧以四折规模,基本概括了杨氏后半生的重要事件与思想趋向,以“议礼”、“弹史”、“簪花”、“奔丧”四个章节阐扬了“忠孝可两全”的主题思想。

该剧最后一折,描写杨慎之父亡故,急欲归家奔丧之际,忽然圣旨到场,准予其暂回乡里守孝。看似偶然的安排,实则意味深长。这样别具一格的剧终安排,体现的不仅仅是皇帝对臣属的体恤,而是让杨慎感同身受当年世宗对生父的孝道。全剧剧终时,主角杨慎的下场一曲,终于完整地表达出了剧作者“忠孝可两全”、“忠孝本一体”的政治理念。

尾声:浪花淘尽英雄的大儒余响

自明代万历年间《太史升庵文集》问世以来,八十一卷、十二册的文集规模,仍然不能囊括杨慎生前的所有作品。就在明末大儒陈继儒所编《宝颜堂秘笈》中,尚有多种杨慎批点、校注、自著的著述遗篇。

到清代乾隆年间,各种版本、各种说法的所谓《升庵文集》已经在世间流行多年。乾隆六十年,杨慎的同乡,新都人周参元在《太史升庵文集》的基础上,又广泛搜辑、重新编校,刊印出了一部《升庵全集》,七十八卷、二十册的规模,实际上仍然失收杨慎作品多种。这些全集、文集中的杨氏作品,后来又被文人、书商、学者、乡贤出于各种不同目的翻刻、抽印、改编成多种单行本,在各式各样的读者群中通行不悖。清代中期以前,杨慎作品的研读方兴未艾,大有蔚然成风之势。但在清代中期以后,杨慎其人其文渐至湮没,究其原因,无非是清代“文禁”风潮之下的文风僵化、世风委顿所致。杨慎在当年的所作所为、其人其文,在皇权视野中,始终是悖逆不安的因素。因而《升庵文集》并不为清代统治者所欣赏,更遑论提倡,旋即被定为“禁书”,毁弃散佚无数。

到了民国时代,杨慎这位明代大儒似乎已经从世人的视野中消失无踪了,只有藏书家或学者偶尔有所提及,重新再为杨慎创作剧本的可能性已经微乎其微了。

1918年,董康重新校刻《盛明杂剧》时,《簪花髻》杂剧得以重新面世。而《议大礼》杂剧因流传不广、鲜为人知,几乎未见于后世各类著述中。郑振铎曾有意将其辑入《清人杂剧》三集中,不过《清人杂剧》只出到两集便告中止。此时,杨慎十三世孙杨崇焕的出现,还是为世人久已忘却的这位明代大儒,注入了一点时代特色。

原来,杨崇焕见到了《盛明杂剧》,看到剧本中的先祖佚事,惊喜莫名、感慨万千,决定将《簪花髻》杂剧从整部校刻本中抽取出来,重新制版校印。一方面是作为追念先祖的资料辑存,一方面也是宣扬家风的乡邦文献,这一册薄薄的“抽印本”作为杨氏馈赠亲友的物件,在当时还是产生过一定的社会影响力。

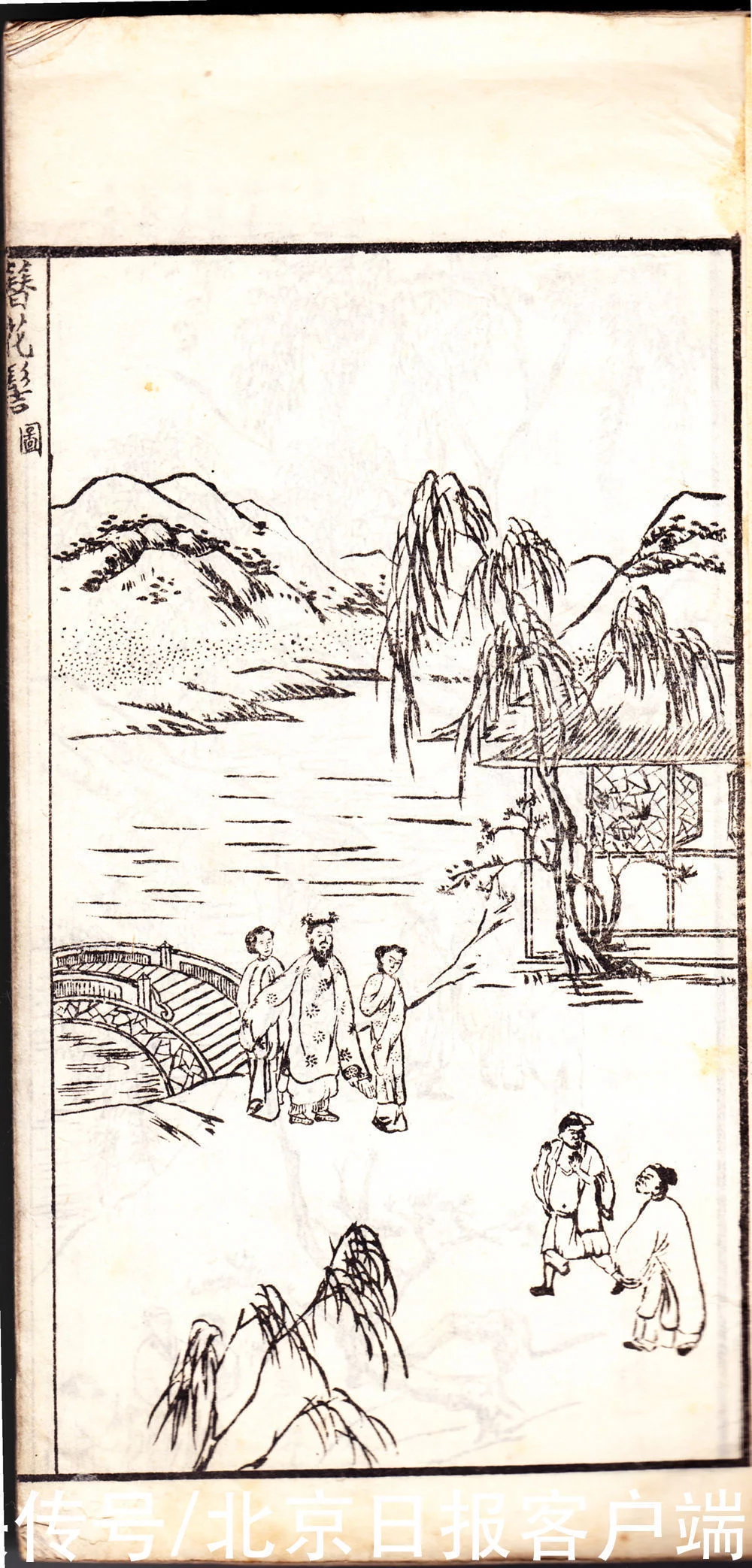

杨崇焕抽印本《簪花髻》杂剧,插图之一

民国时代,除了杨崇焕的抽印本之外,只有商务印书馆编入“万有文库”丛书的《升庵全集》以飨读者。无论如何,可以感受得到,杨慎的历史影响力,在经历了螺旋式的冷热潮流交替之后,还是逐渐冷却下来了。四百年的历史沉积,杨慎其人其事渐已不为外界所关注,也不再为世人所激赏了。应当说,从治国大儒到闲逸乡贤,无论是情愿还是不情愿,这样的理想或者下场皆不易得。杨慎生前既未能实现治国大儒的宏愿,甚至至死也未能如愿做个闲逸乡贤。

现代人能记住杨慎的唯一可能,应该是那一首《三国演义》的开篇词“临江仙”。作为明代三大才子之首,杨慎所写《临江仙·滚滚长江东逝水》慷慨悲壮,意味无穷,令人读来荡气回肠:

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

这首词在让读者感受苍凉悲壮的同时,又营造出一种淡泊宁静的气氛,并且折射出高远的意境和深邃的人生哲理。“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,既是杨慎所总结出来的历史规律,同样也是杨慎超凡却落寞的一生,并终至世人遗忘的真实写照。事实上,即使人们对《三国演义》小说的内容滚瓜烂熟之后,也未必想得起这样一首开篇词,即使对此有印象,也未必再能进一步知道词作者竟然是杨慎。