当代书学界通常把隶书划分为“古隶”和“八分”两种。“古隶”一般指秦隶,“八分”多指汉隶。“古隶”和“八分”不仅依据演变历史的先后区分,更关键的标志是书体形态。就笔画而言,“八分”是带有波碟的隶书,正所谓“凶险可畏如八分,……郁拔纵横如古隶”。

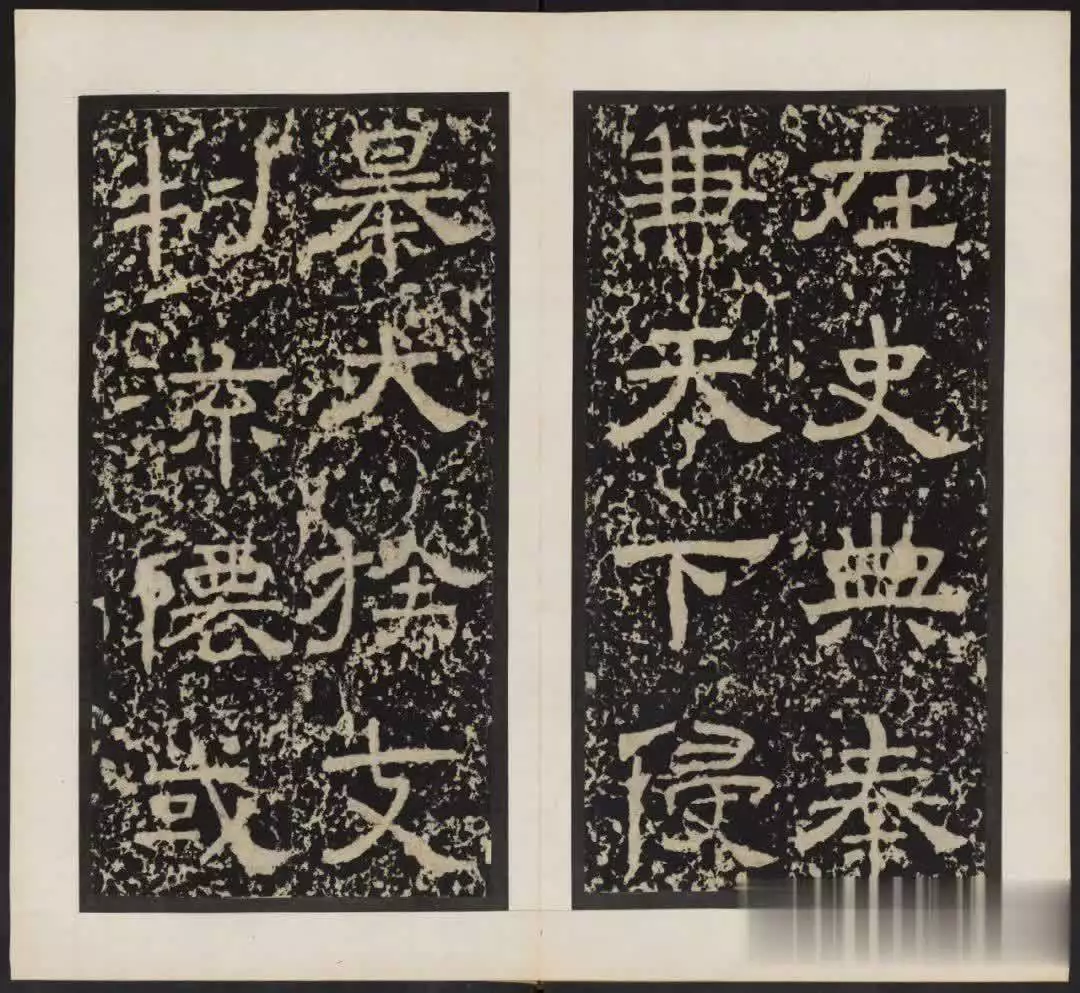

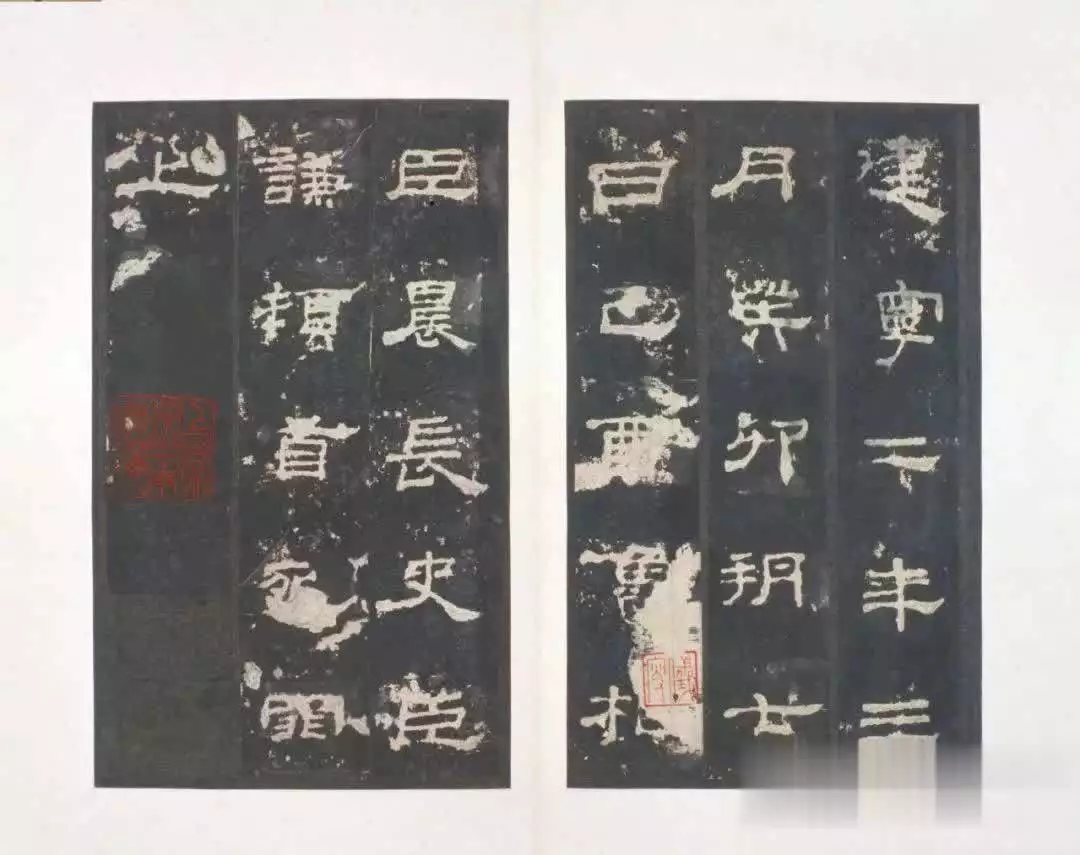

关于隶书,东汉许慎在《说文解字序》中说:秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。西晋卫恒《四体书势》讲:或曰下杜人程邀为衙吏,得罪始皇,幽系云阳十年,从狱中改大篆,少者增益,多者损减,方者使圆,圆者使方。奏之始皇,始皇善之,出为御史,使定书。或曰邀所定乃隶字也。…,秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。从这些文字可知,隶书形成于秦代。至于“程邀造隶”,如同“仓领造字”“蒙恬造笔”,或许只是传说。北魏哪道元依据出土的先秦墓中书迹,“证知隶自古出,非始于秦。”当代沙孟海先生认为“草篆”就是“隶书”。书学界也将战国末期云梦睡虎地竹简上的书迹当作古隶标本之一。我们从春秋战国墨迹中大篆的草化现象能看出隶变的发展。由此可知隶书出现在秦“书同文”之前。

“篆字难成”,所以有“隶人佐书”,段玉裁《说文解字注》中也说“左书,其法便捷,可以佐助篆所不逮。”隶法的“便捷”从笔法来看,主要是对“中锋”用笔—“篆引”笔法的突破。“篆用圆笔,隶用方笔,破圆为方,而为隶书。”可见,“圆笔”就是中锋用笔,“方笔”是典型的侧锋用笔。至于“王次仲等造八分,始有侧法”的说法,未必客观。西汉初马王堆《老子》乙本帛书的发现,已见到带“波碟”的隶书。从居延西汉阳朔元年简前年以及敦煌西汉始建国天凤元年犊年上的墨迹看,其与汉碑上的典型“八分书”体征基本一致,已属成熟的“八分书”。至于“始有侧法”,侧锋用笔现象,先秦时就已出现。不过,“侧锋”作为笔法定则,若以“八分”书为其确立标志,符合书体演变与笔法发展实际。

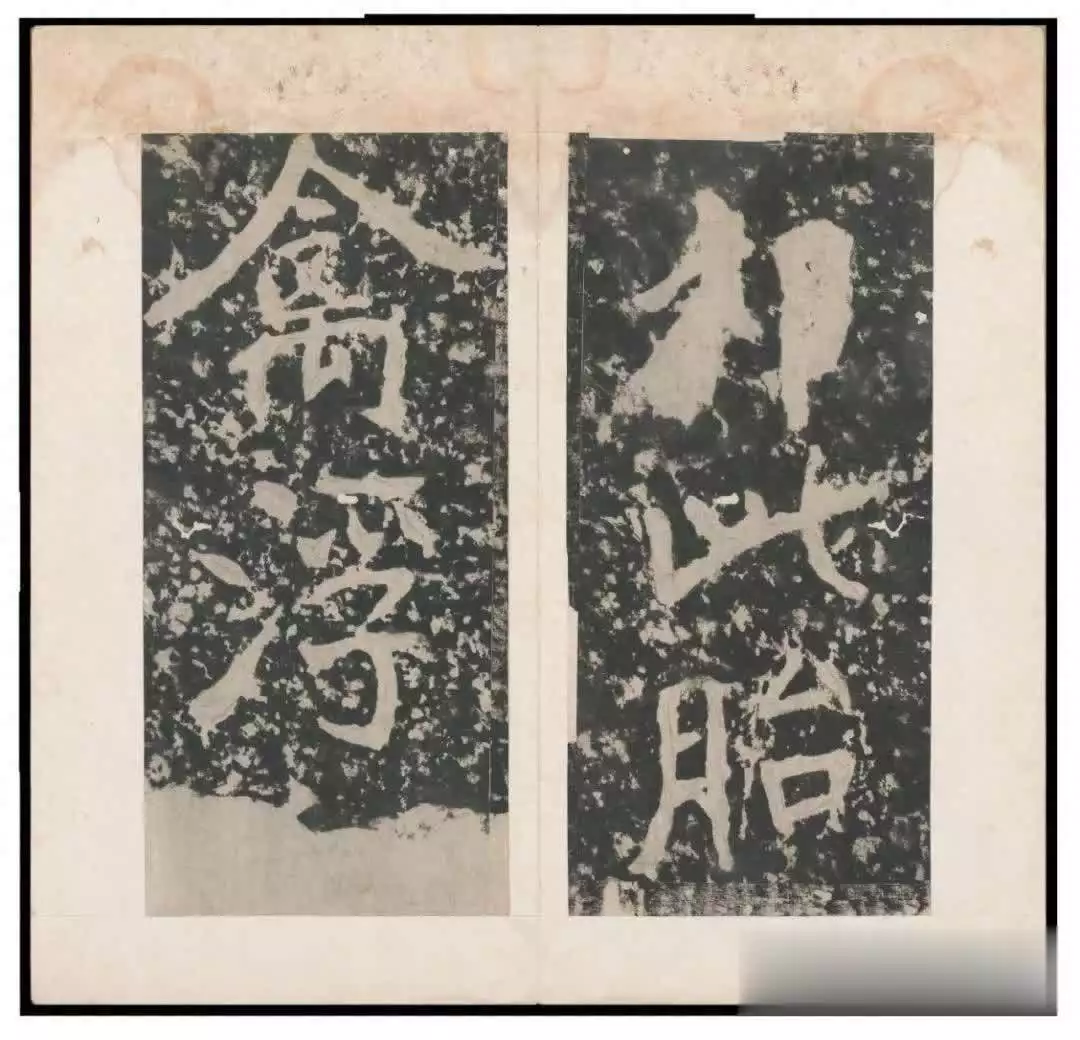

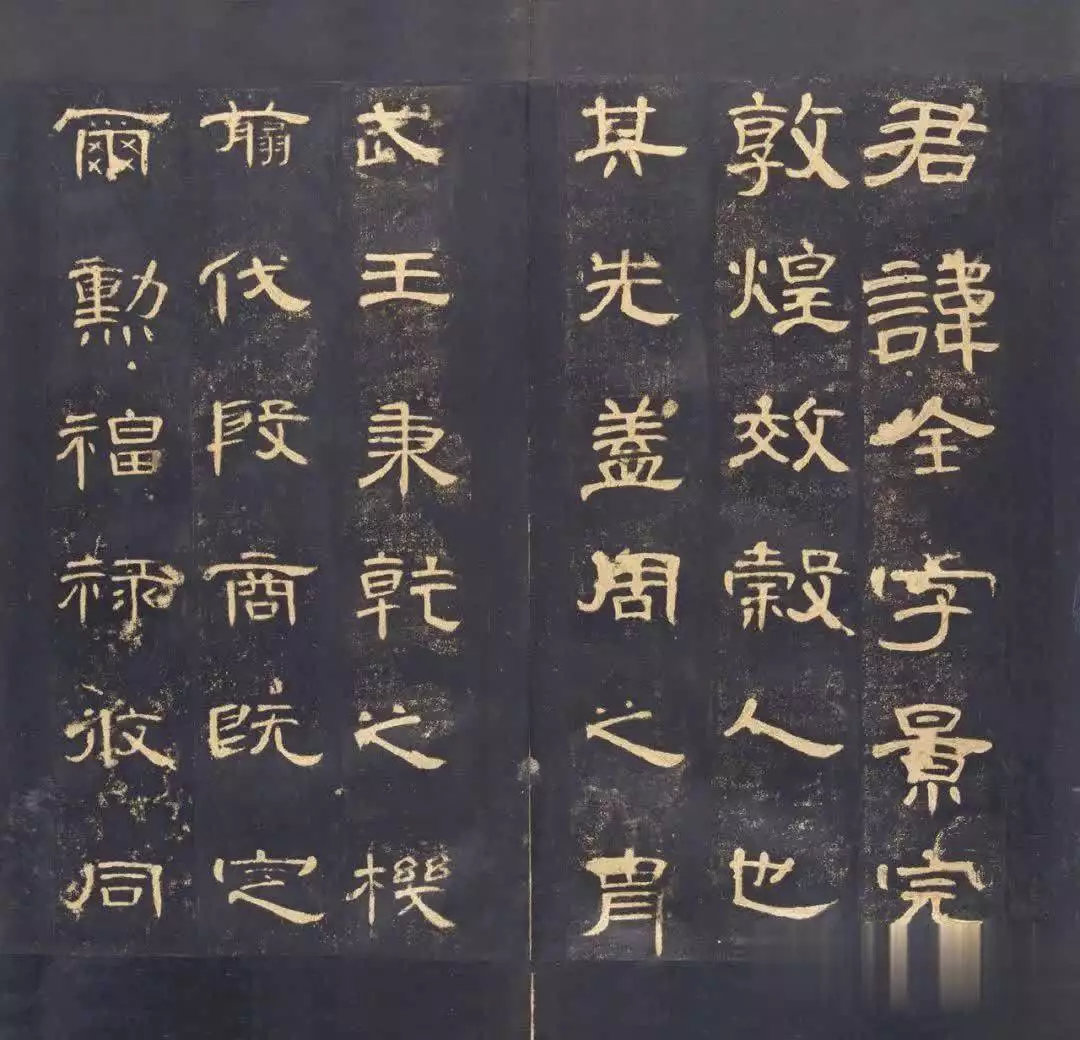

从出土秦简上的古隶看,“侧锋”“方笔”特点明显,相较于先秦墨迹,秦隶的侧锋发力点从笔画起笔处扩展到整个笔画。当然秦隶还未完全摆脱“篆引”笔法影响,如笔画多见圆势,且笔画轮廓起伏小,风格含蓄、浑融。从出土西汉竹简看,“篆引”笔法几乎消失,以方折取代圆转,以“阔笔”打破等粗线,形成汉隶丰富的笔画形态。起笔,多见逆势藏锋行笔,短画侧锋直过,长画多作抵押收笔蓄势或抵笔出锋。尤为重要的是侧锋用笔在汉隶中形成“竖画须横入笔锋,横画须直入笔锋”的“侧法”定式,如横向笔画笔锋多指向上竖向笔画笔锋多指向左斜向笔画笔锋多指向倾斜一方;而弧向笔画笔锋则指向内弧,多见斜侧笔锋痕迹。尤其是以侧锋对波碟的夸张,明显与中锋篆引笔法分道扬镳。

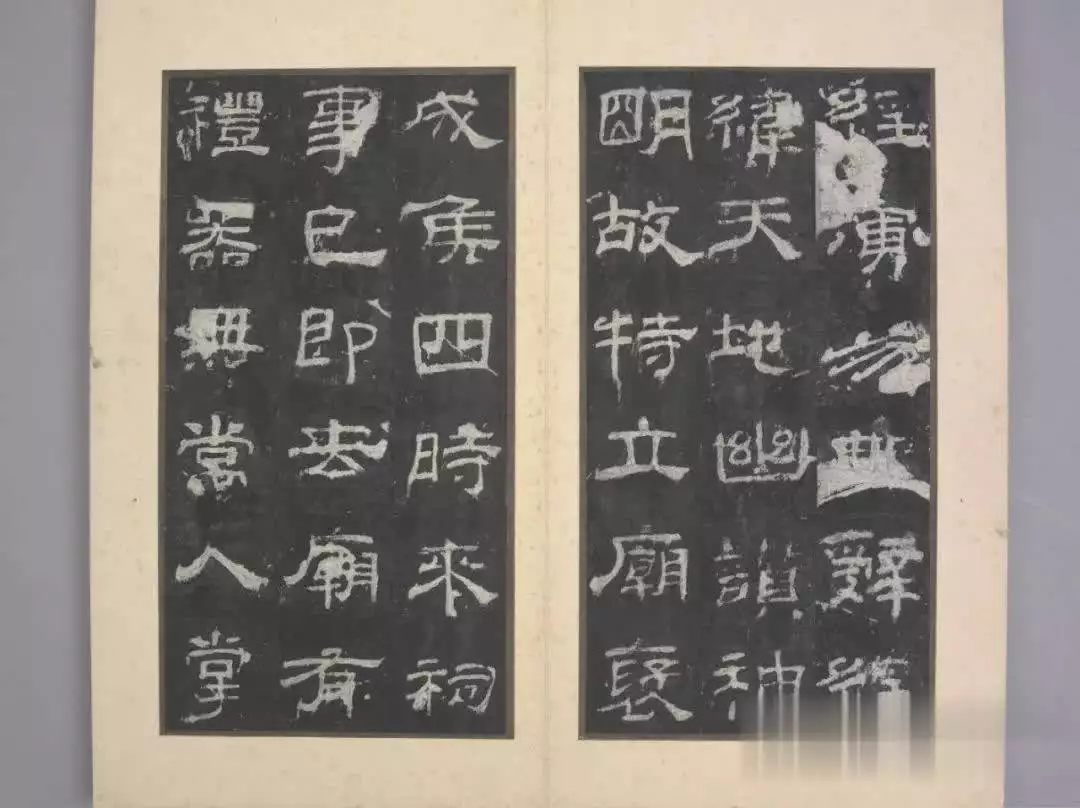

西汉简犊中的以上汉隶笔法特征,直到东汉碑刻中才普遍体现,这也说明了石刻书法滞后于墨迹的特殊现象。不过,东汉碑刻上的隶书多是“有为”而作的正体书,所以相较于西汉简犊上的隶书,其更具“八分”书体典型性。然而由于刻铸本是对墨迹本再次加工,所以此处不将碑刻作为笔法讨论重点对象。

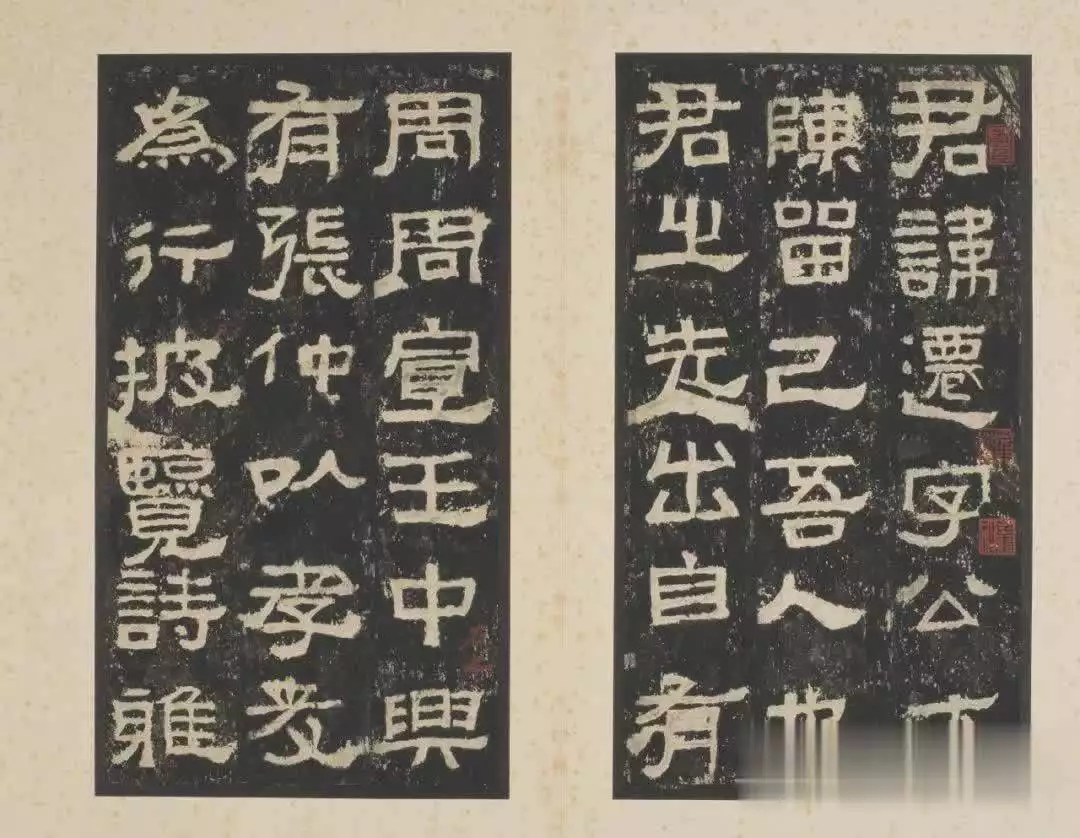

清刘熙载指出“波势与篆笔,两意难合。……故篆取力奔气长,隶取势险节短,盖运笔与奋笔之辩也。”如前所述,篆、隶是不同笔法,此处“运笔”是中锋引书。“奋笔”是侧锋抵押。“运笔”缓慢,贵在委婉通达。“奋笔”疾速旨在追求“势”与“力”。比较两词义,可见侧锋用笔是对笔法的解放。除“波碟”外,汉简中常见的长竖“阔笔”以及汉隶碑刻中的横向舒展字势,都展示了笔法解放后毛笔挥洒的酣畅淋漓。周汝昌先生也说:一到汉隶八分书,书写的智慧忽然达到一个“突破性”的进展,不但字形由圆而改为方体,同时笔锋也不再“限制”“管束”在画之正当中,而改在画的侧边而运行。

由篆到古隶的演变是书体草化的必然,由古隶到八分的发展是楷化结果。如果说草化的隶变是书写时的自发行为,那么当古隶基本形态形成后,再饰之以“波碟”为“八分”,就是书写时笔法意识的自觉。“八分”成熟并在汉代取代篆书作为正体铭石,广及汉碑,标志着“侧锋”用笔作为笔法形式正式确立。