随着现代化的各种艺术品复制日渐广泛,加工工艺水平也逐步提高。其中古钱币的复制种类越来越多,古钱币的造假从早期的以高档钱币为主,到现在迅速扩大到中低档钱币的复制,特别是一些加工企业打着弘扬古代文化的幌子,大量的仿制古代钱币,实为助长了伪制之风。一大套钱币上千枚自秦汉至近代,无一不仿,甚至连锈色也一同伪造,加之个体小作坊伪制的高中低档钱币,给收藏市场带来了极大的混乱。

古代钱币同类坑口的铸币均有相似之处,然而毕竟年代差距较大,铸币的材质成份也有区别,元明清铸币与更早期的铸币还是有不同特征的。

需要指出的是,清钱距今年代不是很久远,故此传世钱较多,生坑品不是很多。

熟坑,是指出土时间较长的钱币,经过人们长期流传,钱体表面自然生成了一层呈褐色、黑色或深褐色等色泽的保护层。

“水坑”顾名思义指在水中或潮湿的环境中发现的钱币,由于钱体受氧化后包裹里层而隔绝氧气,故能够不着厚锈。其特点是锈色较薄或无锈,钱体表面一般有深浅不一的凹坑。

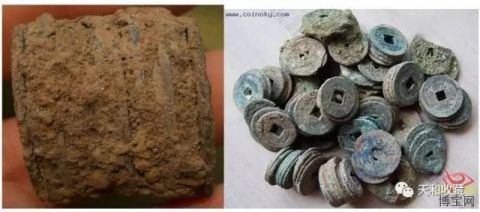

另有筒子钱,看起来像筒子一样多枚锈粘在一起一坨坨的钱(一般指未拆过的钱)。由于铜钱被成串成堆埋入土中,潮湿环境生锈粘连成坨,外表难以辨认,须专业人员细心剥离,所谓“开筒子”或“筒子里开出的”说的就是此类。

开出后的筒子钱:

有一种罐装品,是指那些放入密闭的容器中埋藏的钱币,其特点是字廓深峻,锈较薄且均匀,一般锈未侵蚀钱体,文字基本保持了原铸风貌,是最受推崇的一种锈色。

一、浮锈是浮在古钱币表面上的锈,浮锈一般情况是刚出土时未经过任何处理过的古钱币表面上的一层锈色,一般用任何软器物去除不掉,但用硬器物擦刮,呈粉状剥离。

二、面锈是在浮锈之下一层,锈层较厚,直接沾附在古钱币表面,用硬器物除锈是一般呈块状剥离。

属于古代铸币中较为常见的一种锈色,氧化铜因所处条件不同,形成的颗粒大小也不同,因此会呈现出不同的颜色。入土年份越久,锈层堆积越厚,,形成的颗粒板结异常坚硬,称为“硬绿”,即使在沸水中浸泡也决不会脱落,且从水中捞出后很快水气就会挥发,即不易吸水。伪锈却则不然,捞出后吸水性大,不易干,锈层用硬物一碰即脱落。

如果入土区域气温燥热,铜锈会呈现红紫色或红褐色,但是这种锈色一般不会单独存在于钱体,必伴有绿锈混杂在一起。如果发现钱体通体红锈者,大多为假钱,实为将伪品入炉中煅烧,使之泛起一层氧化铜,但伪制的锈色肤浅,较易识别。

绿锈的形成又有南方与北方的差别,地质带酸性的氧化程度也相应严重些。北方干燥雨水少铜锈坚硬,南方多雨且潮湿,氧化层较松,多呈蓝绿相间二色。蓝锈一般浮在古钱的表面,锈层较薄,蓝色深浅有致,过渡色十分自然。也有藏友将这种颜色称之为暴蓝或孔雀锈,外观颜色与中国景泰蓝工艺颜色十分相似,好品相的蓝锈极受泉友钟爱。

有一种钱币呈黑色或灰白色的锈,有时铜锈中泛出一片片水银光泽,亦称水银古。水银古又分白水银锖、黑水银锖、绿水银古、红水银古。一般情况是古钱中含有其它金属成份,古钱须入土埋藏时间较长,钱体外表呈现点状或成片水银般的氧化淅出物质,此种锈色不容易伪制,在元代以前铸币较易出现这种锈色。元明清铸币中不常见,大多为近似这种锈色。

古钱从铸钱局进入市场流通,直到停止使用,退出流通,一直在民间收藏,从未埋入土中,所以没有红绿锈,仅在钱体表面有一层黑褐色,这种颜色称黑漆古或传世古。此种锈色硬而薄,呈通体包裹状。也有人将此称之为传世古的一种。

它主要是出土古钱币中铅锡含量较高,或在墓穴等特定环境中长期浸泡所致,白锈在灰锈之上,灰白锈相互渗透,灰白锈色过渡自然。

清代铸币距今年代相对较近,大多锈色不重,洗钱是指用普通方法除去钱体外表包浆的。更早一些的出土钱因锈色较重,有的用酸性液体除锈,导致钱币外观看起来凹凸斑驳,虽为真品,但未显古泉自然古朴的神韵,就品相来说较之其它好品钱要逊色很多。因此建议一些生坑钱尽量要保持原样,如必需清理也要适度,以不伤及钱体及文字、浆色厚的不外露铸材本色为好。

古钱有的是历代流传下来,并没有埋入土中,所以多数钱没有红绿锈,仅在钱的表面地章有一种黑色或褐色,文字早已露出铸材本色,这种颜色称为传世古。更早一些朝代的铸币也有的虽然入土过,但出土后经长久玩赏或佩带,红绿锈大半脱落,仅在残留少量的绿色或红色锈,其余部分都已变成黑褐色的铜质,这种称为半传世古或老熟坑,一般清代铸币这种老熟坑的较少。

是在特定的环境中形成的,即多种锈色组合在一起,外观看起来十分鲜艳,尤如油画般的色彩,格外漂亮,极受藏友喜爱。

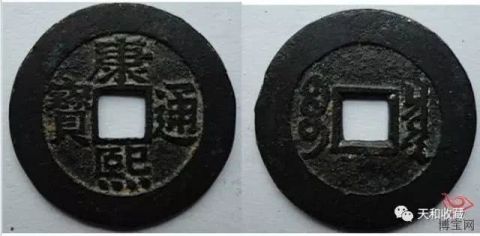

古钱币中较为多见的锈色,明清两代铸币尤为常见。